1932 - 1952 - 2002

Das Doppel-Jubiläum der Box-Kamera

Mit einer spektakulären Werbe-Offensive für die "Volkskamera" Box begann vor 70 Jahren das Zeitalter der Massenfotografie in Deutschland. Innerhalb weniger Monate im Sommer/Herbst 1932 legten sich weit über eine Million Familien ihren ersten Fotoapparat zu.

Vor 50 Jahren, im Sommer 1952 starteten Fotoindustrie und -Handel eine zweite große Kampagne für die Verbreitung der Low-Tech-Kamera Box und brachten so die entschlafene Amateurfotografie im Nachkriegsdeutschland wieder mächtig in Schwung.

Zu diesem Doppeljubiläum (1932-1952-2002) präsentiert der vfv-Verlag eine üppig illustrierte Monografie "Box-Cameras, Made in Germany - Wie die Deutschen fotografieren lernten". Autor Hans-Dieter Götz beschreibt das technische, wirtschaftliche und zeitgeschichtliche Umfeld eines ebenso simplen, wie effektiven Kamera-Typs, mit dem Generationen von Deutschen die ersten Schnappschüsse gelangen.

Die zu ihrer Zeit äußerst beliebte Box ist Urmutter aller modernen Kompaktkameras, die heute in jedem Haushalt und jedem zweiten Handschuhfach zu finden sind.

Die Botschaft dieses Buchs: Es waren nicht die legendären deutschen Spitzenkameras Leica, Rolleiflex und Contax, die bei breiten Schichten den Wunsch zu fotografieren weckten. Es war die volkstümliche Box mit ihren rund 150 Modell-Varianten, die in einem anhängenden Katalogteil noch einmal versammelt sind.

Boxen, Boxen, von Berlin bis Stettin

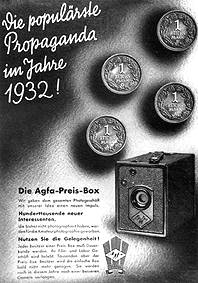

Alles begann mit einer genialen Marketing-Aktion. Um den stagnierenden Rollfilm-Absatz anzukurbeln brachte die Firma Agfa im Sommer 1932 rund 900.000 Stück einer "Preis‑Box" unters Volk. Teilnehmer an einem in Rundfunk und Zeitungsanzeigen groß propagierten Münz-Suchspiel erhielten für vier Mark einen schwarzen Knipskasten im Rollfilm-Format 6x9 mit Brillenglas-Linse, Fixfocus und fester Momentverschlusszeit von 1/30 Sekunde. Größter Vorzug dieser Primitiv-Kamera neben ihrem sensationellen Preis: Die Benutzer brauchten keine fotografischen Kenntnisse. Der Erfolg war garantiert. Bei Sonnenschein im Freien erbrachte jeder Druck auf den Auslöser ein brauchbares Bild.

Ausgerechnet im politischen und wirtschaftlichen Chaos des Krisenjahrs 1932 erschien den Deutschen nichts begehrenswerter als diese "Preis-Box". Es gab Warteschlangen vor denFotogeschäften und Gerangel um die Knipskästen, die der Hersteller erst mit monatelanger Verzögerung in der gewünschten Menge liefern konnte. Zum Abschluss rühmte sich Agfa, würden alle 900.000 Preis-Boxen aneinander gereiht so reichten sie 120 Kilometer weit, von Berlin bis Stettin.

In einem Probelauf für diese große Kampagne hatte Agfa bereits im

Frühjahr 1932 im ganzen Reich 50.000 blaue Boxen als "Schulprämie" an die Jungen und Mädchen mit den besten Zeugnissen verschenkt. Da der beispiellose Werbeeinsatz für die

Agfa-Aktion auch anderen Herstellern rege Nachfrage bescherte, dürfte sich die Anzahl der damals rund zwei Millionen Kamerabesitzer in Deutschland in kurzer Zeit nahezu verdoppelt

haben. Vor allem die Box war nun allgegenwärtig und der Boom hielt an.

In einem Probelauf für diese große Kampagne hatte Agfa bereits im

Frühjahr 1932 im ganzen Reich 50.000 blaue Boxen als "Schulprämie" an die Jungen und Mädchen mit den besten Zeugnissen verschenkt. Da der beispiellose Werbeeinsatz für die

Agfa-Aktion auch anderen Herstellern rege Nachfrage bescherte, dürfte sich die Anzahl der damals rund zwei Millionen Kamerabesitzer in Deutschland in kurzer Zeit nahezu verdoppelt

haben. Vor allem die Box war nun allgegenwärtig und der Boom hielt an.

Im Sommer 1934 berichtete ein Fotohändler über die Ausmaße dieser "Box‑Invasion". Er hatte in einem Ausflugslokal eine Stunde lang die Kameras gezählt, mit denen die Gäste dort ankamen. Ergebnis: 25 Fotoapparate, davon 18 Boxen.

Die billigen, unkomplizierten Knipskästen, eigentlich eine Erfindung des US-Fotoriesen Kodak aus der Zeit um 1900, waren in Deutschland erst nach dem Ende der Inflation von 1923 groß heraus gekommen. Als Zeiss lkon mit seinen „Tengor“-Boxen überraschende Verkaufserfolge erzielte, lockte dies auch andere Anbieter auf den Plan. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte stiegen rund zwei Dutzend deutsche Firmen in das Box-Geschäft ein. Agfa, Balda, Bilora, Braun, Eho, Vredeborch und viele weitere kreierten immer neue Modelle in diversen Negativformaten und zunehmend modischerem Design.

Diese Jedermanns-Kameras erreichten gigantische Auflagen. Bis zum Ende der Box-Ära im Jahr 1970 lieferten die deutschen Hersteller rund zwölf Millionen Stück. Diese Menge ergäbe -analog zum Agfa-Beispiel von 1932 - eine Boxen Reihe von München bis Hamburg und weiter über Berlin nach Dresden. Etwa die Hälfte ging in den Export.

Die Nazis förderten das Knipsen

Fotografieren war noch bis in die Zwanziger

Jahre eine anspruchsvolle Liebhaberei für Besserverdienende. Erst die Box sozialisierte das Knipsen. Mit ihrer massenhaften Verbreitung beginnt zugleich die bildmäßige Überlieferung aus dem

privaten Bereich der weniger begüterten Zeitgenossen: Die Freundin im Freibad, das erste Motorrad, Kinder im Garten, die Familie beim Sonntagsspaziergang, in den Ferien oder - sogar schon geblitzt - unterm Weihnachtsbaum.

Fotografieren war noch bis in die Zwanziger

Jahre eine anspruchsvolle Liebhaberei für Besserverdienende. Erst die Box sozialisierte das Knipsen. Mit ihrer massenhaften Verbreitung beginnt zugleich die bildmäßige Überlieferung aus dem

privaten Bereich der weniger begüterten Zeitgenossen: Die Freundin im Freibad, das erste Motorrad, Kinder im Garten, die Familie beim Sonntagsspaziergang, in den Ferien oder - sogar schon geblitzt - unterm Weihnachtsbaum.

Ein großer Teil solcher Schnappschüsse aus den Fotoalben der Großeltern sind Box-Fotos. Im Buch finden sich Beispiele dieser Fotografie von unten, meist im Format 6x9, auf gelblichen "Chamois"-Papier und mit gezacktem "Büttenrand".

Unerwartete Förderung erfuhr die private Knipserei im Nationalsozialismus. 1933 postulierte Joseph Goebbels: "Fotografie ist wichtiges Propagandamittel für Volk und Staat". In der Folge begleitete das NS-Regime die Knipser mit Wohlwollen in der rätselhaften Erwartung, sie trügen "zum Aufbauwerk des Führers bei".

| Anzeige: |

Anlässe zum Bildermachen lieferte die NS-Freizeit-Organisation "Kraft durch Freude" sowohl in ihren Fotogruppen als auch bei den beliebten Schiffsreisen. 1936 waren bereits 80 Prozent der KDF-Urlauber mit Kameras bewaffnet, die meisten wohl mit einer Box.

Zu einem zweiten großen Knipser-Übungsplatz entwickelte sich die Staatsjugend HJ. Für diese fünf Millionen große Zielgruppe kreierte die Industrie sogar spezielle Boxen, geeignet für den Einsatz bei Spielen und Fahrten.

"Stabil gebaut, verträgt wie ein richtiger Junge manchen Puff", warb Kodak/Deutschland für sein HJ-Modell von 1933. Zeiss lkon wurde noch direkter. Das Unternehmen taufte seine Knipse "Baldur", nach dem populären Reichsführer der Hitlerjugend, Baldur von Schirach.

Der Mangel an Rollfilmen im Krieg und den folgenden Hungerjahren machte der privaten Fotografie fast den Garaus. Auch nach der Währungsreform fanden die Deutschen nur sehr zögernd wieder zum Knipsen zurück. Es bedurfte abermals einer Initialzündung. Und wieder war es die billige Box, mit der sich die Fotobranche aus der Krise rettete.

Mit der Box ins Wirtschaftswunder

Unter dem Slogan "Hast du keine - leih dir eine" startete im April 1952 eine Gemeinschafts-Werbeaktion, die das Knipsen mit der Box propagierte. Während des

Sommerhalbjahrs konnte man sich beim Fotohändler zum Schnupperpreis von einer Mark für 14 Tage einen Knipskasten leihen. Um den Ehrgeiz der Anfänger anzustacheln

lief parallel dazu ein "Wettkampf mit der Box", bei dem die besten Aufnahmen prämiiert werden sollten. Die Aktion entwickelte sich zum  größten Fotowettbewerb, den es je in Deutschland gab: Bis zum Einsendeschluss Ende September 1952 gingen 53 000 Box-Fotos ein.

größten Fotowettbewerb, den es je in Deutschland gab: Bis zum Einsendeschluss Ende September 1952 gingen 53 000 Box-Fotos ein.

Mit diesem mächtigen Anschub für die Breitenfotografie startete die Fotobranche ins beginnende Wirtschaftswunder. Erst Mitte der fünfziger Jahre begann der Boxen-Boom abzuflauen. Das Aufkommen neuer Generationen einfacher Kameras, die zwar auch nicht mehr konnten als die Box, aber flacher waren und schicker aussahen, verdrängte den Knipskasten allmählich aus der Gunst des deutschen Publikums. Die Exporte jedoch liefen noch bis 1970.

"Box-Cameras, Made in Germany" ist die erste Gesamtdarstellung jener Kamera‑Klasse, mit der die Deutschen fotografieren lernten und sich dabei zu einer der größten Film verbrauchenden Nationen entwickelten. Wenn es heute in jeder Sekunde zweihundert mal "Klick" macht, so liegen die Anfänge dafür beim oft belächelten Foto-Fossil Box. Dieses Buch setzt ihm zum Doppel-Jubiläum ein Denkmal.

Persönliche Anmerkungen von Andreas Bach zum Buch:

Mit dem Autor Hans-Dieter Götz kam ich über diese Internetseiten in Kontakt. Eines Abends (Mitte 2001) rief er mich an und erzählte mir von seinem Vorhaben, ein Buch

über Boxkameras zu schreiben. Die Veröffentlichung würde sich aber noch bis zum Jahresanfang 2002 hinziehen, berichtete er.

Im März 2002 erhielt ich wieder einen Anruf von Herrn Götz und wir einigten uns darauf, dass

ich, sobald das Buch erschienen ist, an dieser Stelle darauf hinweise.

Als ich das Buch zum ersten mal aufklappte, war ich überrascht. Bisher gab es vereinzelte Seiten in Fotozeitschriften oder Fototechnikbüchern, die sich

mit Boxkameras beschäftigten. Bruchstückhaft und meistens sehr oberflächlich. Der Inhalt dieses Buches aber ist für jeden Liebhaber dieser Art Fotoapparate ein absolutes MUSS. Der Autor hat über 500 Abbildungen (alte

Fotos, Werbungen, Bedienungsanleitungen und natürlich Fotos von Boxkameras) und insgesamt 160 Seiten informativen Text zu einem höchst interessanten Inhalt zusammengefasst. Der ausführliche Textteil, der sich mit den

deutschen Herstellern, Fotohändlern, Werbungen und zum Beispiel der Box-Technik beschäftigt, wird von einem reich bebilderten Sammlerkatalog mit Bewertungsschema komplettiert.

Die oben gezeigten Bilder sind einige

Beispiele der im Buch enthaltenen Abbildungen (nicht in Originalgröße) und zeigen die Qualität der Fotos. Jede fotografierte Boxkamera im Katalogteil befindet sich in allerbestem Zustand.

Die Veröffentlichung eines solchen Buches war längst überfällig, da es bisher keine vergleichbare Literatur über Boxkameras gab. Danke, Herr Götz.

Hans-Dieter Götz

BOX-Cameras Made in Germany

Wie die Deutschen fotografieren lernten.

160 Seiten, 500 Abbildungen

Format 19,5 x 24,5 cm

VfV Verlag für Foto, Film und Video, 82205 Gilching

ISBN 3-88955-131-9

Euro 24,95

Mehr über Boxen und andere Kameras im Kameramuseum Kurt Tauber